�@�v��\�����O�ɁA�����g�������邱�Ƃ̂ł��鎞�Ԃ��m�F���܂��B�ȉ��̎���������������i1��2���J�n�A�O�����������Ă��܂��A���̂������͌����݂̂Ƃ��l�����������j�Q�����߂�������J�n������̂Ƃ��Đi�߂Ă����܂��B�Ȃ��A�����n�߂�O�ɁA�e�L�X�g�̍w���Əd�_�I�ɕ�����|�C���g�����߂Ă����K�v������܂��B

1�D�w�K�v��̑O��

�@�Q���n�߂���8�����{�̎������O�i�����S���O�j�܂ł̂����悻�̓����Ɗw�K�\����

�@�E�E�E�@����1��2�����A�x��1��8����������ƌ��ӂ��܂��I

���@����A�@�T�x1���i���j�j�̏ꍇ�i�j���͋x���Ƃ��Ă��܂��j

�@�E�����@��163���~2���ԁ�326���ԁ@�E�x���@��38���~8���ԁ�304�����@�E�v�@630����

���@����a�@�T�x2���i�y�j�E���j�j�̏ꍇ�i����j

�@�E�����@��135���~2���ԁ�270���ԁ@�E�x���@��66���~8���ԁ�528�����@�E�v�@798����

2�D�Ȗڂ��Ƃ̊w�K���Ԃ̊��U��

�@�Ȗڂ��Ƃɕ����邨���悻�̎��Ԃ����߂܂��傤�B

| �ȁ@�@�� |

���ꎮ������莈 |

�I���������� |

����` |

����a |

| �J����@ |

7�~5 |

35 |

1�~3 |

3 |

60���� |

76���� |

| �J�����S�q���@ |

3�~5 |

15 |

1�~2 |

2 |

28���� |

35���� |

| �J�Еی��@ |

7�~5 |

35 |

1�~5 |

5 |

66���� |

84���� |

| �ٗp�ی��@ |

7�~5 |

35 |

�P�~5 |

5 |

66���� |

84���� |

| �����@ |

6�~5 |

30 |

�| |

�| |

44���� |

56���� |

| ���N�ی��@ |

10�~5 |

50 |

1�~5 |

5 |

88���� |

111���� |

| �����N���ی��@ |

10�~5 |

50 |

1�~5 |

5 |

88���� |

111���� |

| �����N���@ |

10�~5 |

50 |

1�~5 |

5 |

88���� |

111���� |

| �J����ʏ펯 |

5�~5 |

25 |

1�~5 |

5 |

51���� |

65���� |

| �Еۈ�ʏ펯 |

5�~5 |

25 |

1�~5 |

5 |

51���� |

65���� |

| �v |

|

350 |

|

40 |

630���� |

798���� |

���I���������̒����@�͏o�肳��Ȃ��Ǝē��ɖ��L����Ă��܂��B

����L�͂����܂ň��ł��B���ӉȖڂ�L���A���邢�͋��Ȗڂ���������ȂǖړI�ɉ�����

�@�w�K���Ԃ�����悢�ł��傤�B

�@�@

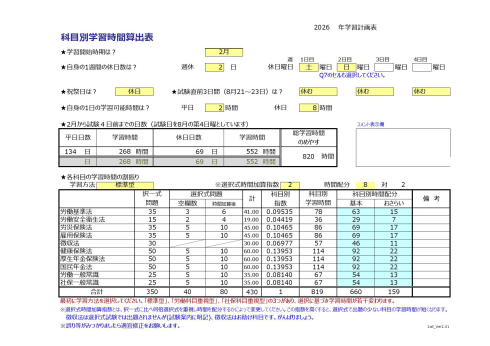

| �@JavaScript���g�p�����ȒP�Ȋw�K���ԎZ�o�V�[�g�ł��B2�����玎�������O�܂ł�35�T�Ԃɉ������Čv�Z���Ă��܂��B�T�x�����Ƌx���̊w�K�\���ԁA�����̊w�K�\���Ԃ�I�сu�v�Z����v�{�^�����N���b�N���Ă��������B�e�Ȗڂ̖ڈ��ƂȂ�w�K���Ԃ��\������܂��B�Ȃ��A��\�Ƃ͌v�Z���@����ς��܂��̂ŁA�e�Ȗڂ̊w�K���Ԃ������ς���Ă��܂��B |

|

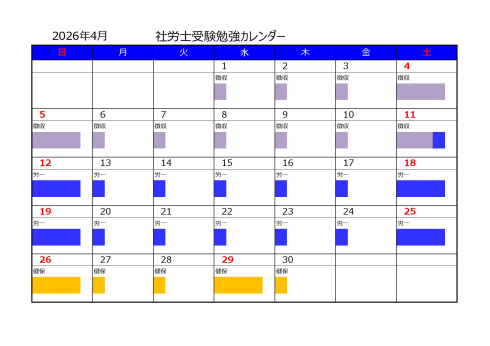

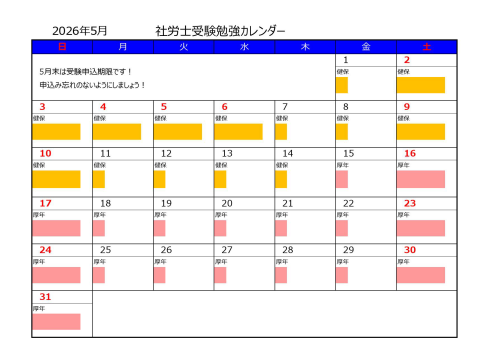

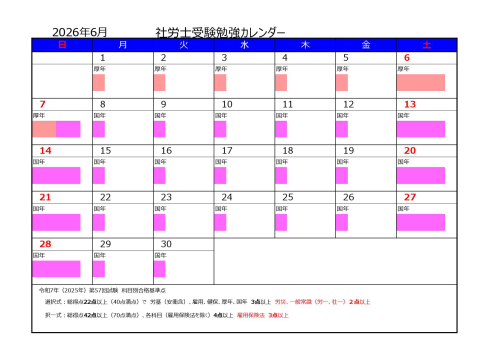

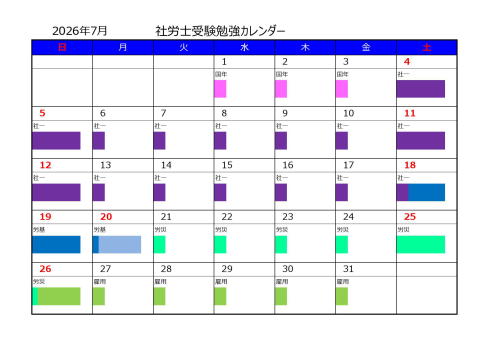

�@3�D�w�K�v��\�̍쐬

�@��L2�ŎZ�o�����e�Ȗڂ̊w�K���Ԃ��J�����_�[�ɏ������݂܂��傤�B���̍ہA���ȖڂɎ��Ԃ𑽂߂Ɋ���U��̂��|�C���g�ł��B�܂��A�e�Ȗڂ̑S���Ԃ�����U���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A�㔼�ɂ܂Ƃߊw�K���s�����Ԃ��Ƃ��Ă����܂��傤�B

|

�@

4�D��₱��������U��������A�ȒP�ɂ��܂�����@

�@��̂悤�Ȃ�₱�������Ƃ������A�����܂��Ȍv��𗧂ĂĂ����̂���̕��@�ł��B�������A�i���Ǘ��͂�������s���܂���ƁA�v����ꗂ������Ō�܂ł��ǂ���Ȃ������ꂪ����܂��B

|

�@5�D�w�K�v��\�쐬�c�[��

�@2026�N�p�̉Ȗڕʊw�K���ԎZ�o�\�i2026�N2���w�K�J�n�p�j���G�N�Z���ō쐬���܂����B��낵��������p���������B

�@ZIP���k�������̂����p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA���D���ȏꏊ�ɓW�J���Ă��g�����������B�ߋ���3�N���̌v��\�쐬�c�[���Ƃ��Ă���܂������A3�N�����č��i��ڎw���̂ł͂Ȃ��A�P��̎g�p�ōςނ悤�撣���ĕ����Ă����������ߒP�N�x�o�[�W�����Ƃ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�E�C���X�����ς݂ł����A�O�̂��߃_�E�����[�h��ɍēx�E�C���X�������s���Ă��������B

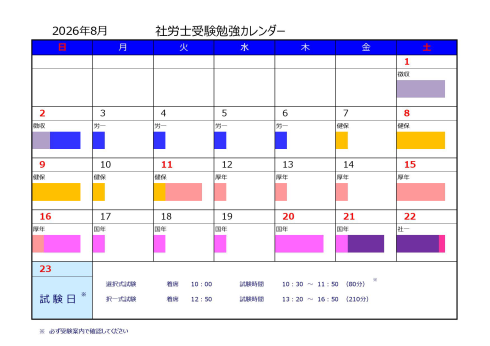

�@���̉摜�́A2026�N�p�ɍ쐬�����Ȗڕʎ��ԎZ�o�\�̃T���v���i�G�N�Z���t�@�C���iExcel2024�ō쐬�j�A�g���q��xlsx�j�ł��B2026�N�p�͏����ύX��������������܂����A�g�p���@�͏]�O�ƂقƂ�ǂ����܂���B

�@��{�͏�ɂ���܂��u�ȈՊw�K���Ԍv�Z�\�v�Ɠ����ł����A�I���������p�̕����Ԃ̑�����e�Ȗڂ̊�{�I�ȕ����ԂƂ����炢�ɂ���������Ԃ̊��������R�ɕύX�ł��܂��B

�@���̌v��\�ł́A�������O�̂R���Ԃɂ��āA�x���Ƃ��邩�ǂ����̐ݒ���ł���悤�ɂ��Ă��܂��i���̂��߁A��L�́u�ȈՊw�K���Ԍv�Z�\�v�ŎZ�o�������ԂƂ͎�قȂ������̂ƂȂ�܂��j�B

�@�܂��A�J�����_�[���t���Ă���܂��̂ŁA�Ȗڕʊw�K���ԎZ�o�\�Ŋ���o�����e�Ȗڂ̊w�K���Ԃ����ƂɌv��J�����_�[����邱�Ƃ��ł��܂��B |

�y�g �p �@�z

�@�P�D�Ȗڕʊw�K���ԎZ�o�\�̉��F���Z���̕����ɕK�v�ȍ��ڂ���́i�I���j���܂��B

�@�@�@

| �@�@�w�K�J�n������I���@�@�@�@�@�@ |

�A�@�T�x������I�� |

| �B�@�x���j����I�� |

�C�@�j�Փ��͋x���ƂȂ邩�I�� |

| �D�@�������O�R���ԋx�ނ��Ƃ��ł��邩�I�� |

�E�@�����Ƌx���̊w�K���Ԃ�I�� |

| �w�K���@��I�������ԉ��Z�A��{�w�K�Ƃ����炢�w�K�̎��Ԕz���́A�C�ӂɕύX���Ă��������B |

�@�@�@�@�@

�@�Q�DMy�J�����_�[�Ɋe�Ȗڂ̊w�K���Ԃ��L�����܂��B

�@�ǂ̉Ȗڂ�������n�߂邩�ł����A���̂������߂͘J����@����̃X�^�[�g�ł��B���̖@���́A�T�����[�}���ɂƂ��Đg�߂ł͂���̂ł����A���t�����Ȃǐ�������������o�Ă��܂��̂ŁA����������ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̓_�J����@�͓����҂ɂƂ��āA�������g������Ă���邨���̂悤�Ȃ��̂ł�����A������������Ă����Đ�ɑ��͂���܂���B����J����@����n�߂Ă��������B

|

3�D�@�\�����̂��ē�

�@�@�@�J�����_�[�����ō쐬����@�\������܂��B

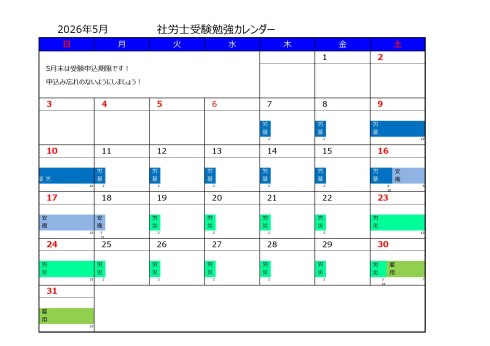

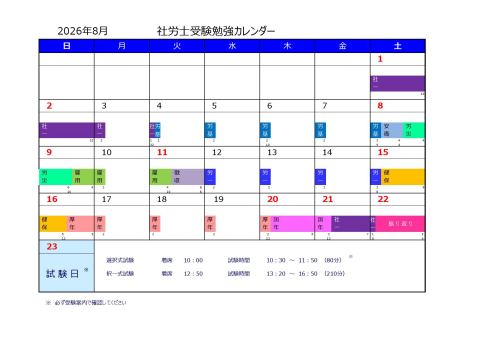

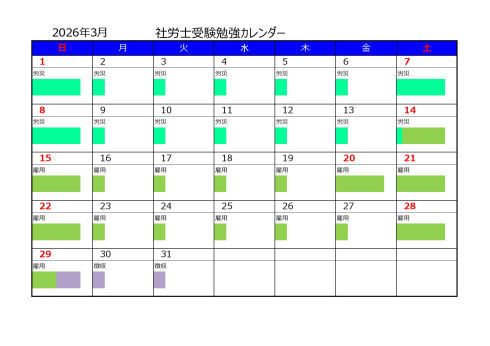

�@�@�@�摜�́A�Ȗڕʊw�K���ԎZ�o�\�ɁA�T�x�Q���i�y�E���j�A����2���ԁA�x��8���ԕ������

�@�@���͂������̃J�����_�[�i2���`�W���j�ł��B���J�n�́A�Q���A�R���A�S���A�A�x������I��

�@�@���������܂��B�G�N�Z���̏����t�������𗘗p���A�J�����_�[�ɐF�t�����Ă��܂��B

�@�@�Ȗڂ��Ƃ̐F��ύX���邱�Ƃ��ł��܂����A�e���̂P���Ԗ��ɏ�����ݒ肵�Ă��܂��̂ŁA�F��

�@�@�S��������͎̂�Ԃ�������܂��i200�~10��2,000�ȏ�̃Z���̐ݒ�ύX���K�v�j�B�܂��A���

�@�@�n�߂�ƓD���ɂ͂܂肩�˂܂���B�G�N�Z�����ȒP�ɑ������͂���Ă݂Ă��������B����ȊO

�@�@�̕��A���s���͂������܂��傤���A�ǂ������̂܂܂��g�����������܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�����10���Ԃ܂Ŏ����ŐF�t���܂��B

�@�@�������p�ɂȂ�������Ƃɋx��������Ԃ��قȂ邩�Ǝv���܂��B�J�����_�[�̐F�t�������܂�

�@�@�@���삵�Ȃ����́A���萔�ł��������g�ŏC�����������܂��悤���肢�������܂��B

�@�@���x����Ԃ�������A�Ȗڂ��Ƃɕ����Ԃ�F�t�����邱�Ƃ́A�G�N�Z��2007�ł͂ł��܂���B

�y�X�V�̌o�߁z

��2019.12.15�@Ver1.01�Ƀo�[�W�����A�b�v���A�V���ȋ@�\�Ƃ��āA�w�K���@�i�X�^�C���j���I���ł���悤�ɂȂ�܂����B�u�W���^�v�A�u�J���Ȗڏd���^�v�A�u�ЕۉȖڏd���^�v�̂R��ނł��B�����g�̓��ӕ����D�悷�邩�A����Ƃ���蕪����������邩�A����Ƃ��ЂƂƂ��肷�ׂẲȖڂ�����邩�A���C�ɓ���̕��@��I��ł��������B�֑��ł����A�����g�͓��ӕ����L���������D���ł��B

��2021.1.1�@Ver1.10�Ƀo�[�W�����A�b�v���܂����i���e�̓J�����_�[�̈ꕔ�C���ł��j�B

��2021.5.30�@Ver2.10�Ƀo�[�W�����A�b�v���܂����i���e�̓J�����_�[�̑啝�C���ł��j�B

��2022.12.17�@23keikakuhyo_Ver1.00���쐬�f�����܂����B

��2023.4.2�@�J�����_�[�����ō쐬����@�\��lj����܂����B�Ȃ��A����ɂ��킹�A����܂Ŏ����O���܂ŕ����ԂƂ��Ă������̂��A�����S���O�܂łƂ��A�������O�R���Ԃ͎��g�ł���܂ł̑��܂Ƃ߂̕�������`�ɕύX���܂����B

��2024.05.08�@24keikakuhyo_Ver1.01���쐬�f�����܂����B

��2024.12.05�@25keikakuhyo_Ver2.01���쐬�f�����܂����B

��2026.01.31�@26keikakuhyo2_Ver1.01�i�������J�����_�[�Ȃ��j��Ver2.01�i�������J�����_�[����j���쐬�f�����܂����B

|

|

�ȉ��̉摜�����N����_�E�����[�h�ł��܂��B

| 26�w�K�v��\�쐬�c�[�� Ver2.01(���k�A�g���q�Fzip)�@764KB |

|

|

| 26�w�K�v��\�쐬�c�[�� Ver1.01(���k�A�g���q�Fzip)�@215KB |

|

|

������͔������J�����_�[������܂��A�����͌y���ł��B

2025�N�x�v��\�ł��B���Q�l�܂łɁI

| 25�w�K�v��\�쐬�c�[�� Ver1.01(���k�A�g���q�Fzip)�@830KB |

|

|

���ȉ𓀃t�@�C���͊g���q��exe�̂��߁APC�Ŏ����폜�����Ȃǂ̖�肪����܂��̂Ŕp�~���Azip�t�@�C���݂̂Ƃ��܂����BLhaplus�i���̓m�j�Ȃǂ̉𓀃\�t�g�������p���������B